Hilfestellung auf dem Shopfloor

Bei der Betrachtung auf Ebene der Fertigungsverfahren lässt sich vor allem zwischen direkter und indirekter Assistenz unterscheiden. Indirekte Assistenz agiert im Hintergrund, während bei direkter Assistenz eine unmittelbare Mensch-Maschine-Interaktion stattfindet. Die direkte Assistenz unterstützt damit vor allem Werkerinnen und Werker auf dem Shopfloor unmittelbar bei der Ausübung ihrer Arbeit. Das kann etwa die oben bereits genannte webbasierte App mit Handlungshilfen sein, die sich neben dem Onboarding auch für zahlreiche andere Anwendungsfälle eignet. So kann sie beispielsweise auch für Wartung und Instandhaltung oder zum Rüsten von Werkzeugmaschinen genutzt werden.

Virtual- und Augmented-Reality-Technologien können hilfreiche Tools sein, um bei der direkten Assistenz die Schnittstelle zwischen Menschen und Maschinen zu bilden. In der Kombination mit digitalen Zwillingen etwa erlauben sie die einfache Handhabung von Daten und Modellen, die dann wiederum an das reale Objekt übertragen werden können. Um im industriellen Unternehmenskontext richtig zu funktionieren, erfordern diese Technologien ein hohes Maß an Datendurchgängigkeit. Bisher erfolgen Änderungen an einem Produktionsschritt in der Regel manuell. Für eine neue Variante geht zum Beispiel eine geänderte Prozessbeschreibung an die Werkerin oder den Werker, oder aber ein geändertes Programm wird auf die Maschinensteuerung geladen. Dabei können inkonsistente Stände entstehen, etwa durch nachträgliche Anpassungen. Ein interdisziplinäres Team am Fraunhofer IPK strebt die Durchgängigkeit von der Produktentwicklung bis in die Live-Instruktion und die Maschinensteuerung an, um auf Knopfdruck eine Aktualisierung bei allen beteiligten Entitäten sicherzustellen. Auf diese Art soll auch eine digital integrierte Assistenz möglich werden, so das Ziel eines ambitionierten Forschungsprojekts mit zahlreichen Partnern. Die Digitalisierung und Datendurchgängigkeit entlang der Prozesskette soll hier am Beispiel eines intelligenten, menschzentrierten Assistenzsystems erprobt werden, das mithilfe von AR- und VR-Methoden Schraubanwendungen in der Automobilfertigung unterstützt.

Ein weiteres Beispiel für sehr direkte Assistenz ist die Arbeit mit körperlich unterstützenden Softrobotik-Lösungen, wie sie ebenfalls am Fraunhofer IPK erforscht werden. So wurde das Exoskelett PowerGrasp so weiterentwickelt, dass es nicht nur Kraftunterstützung bietet, sondern auch beispielsweise Bewegungsintentionen und sogar Müdigkeitszustände erkennen kann.

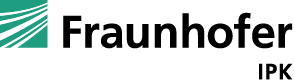

Indirekte Formen der Assistenz sind dagegen im Wesentlichen Entscheidungshilfen, gestützt auf Datenanalyse. Diese kommen zum Beispiel in der Qualitätssicherung zur Anwendung, bei der sensorunterstützte Technologien Mitarbeitenden von eintönigen und konzentrationsintensiven Tätigkeiten entlasten. Auswertungen von Sensordaten können ihnen darüber hinaus eine sichere Datengrundlage für schwierige Auswahlsituationen bieten. So ermöglichen Forschende des Fraunhofer IPK ihren Partnern beispielsweise das In-situ Monitoring additiver Prozesse. Und auch für die Arbeit mit herausfordernden Werkstoffen und Verfahren finden sie innovative Lösungsansätze. So etwa für ein kombiniertes Schweißverfahren für die Arbeit mit Aluminium in der Herstellung von Gehäusen für Elektromotoren und Batterien. Bei dem komplexen Verfahren gilt es, Porenbildung oder Anhaftungsfehler zu verhindern. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Fraunhofer IPK haben deshalb eine Art intelligenten Co-Piloten erfunden, der mittels KI und Sensorik im Fertigungsprozess vor potenziellen Fehlern warnt.

Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik

Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik