Dezentralisiert und doch integriert

Wenn jemand über Uber, Bolt oder FREE NOW ein Taxi anfordert, wohin fließen dann die Daten? Wie gelangen Informationen darüber, wer der Fahrgast ist, wo er sich befindet und wohin er fahren möchte, zu den Servern des Dienstleisters und dann zu einem verfügbaren Fahrer oder einer Fahrerin – und das alles souverän, zuverlässig und sicher? Und welches Produkt wird hier eigentlich verkauft? Produkte und Dienstleistungen sind zunehmend miteinander verwoben, die traditionellen Grenzen zwischen ihnen verschwimmen: ein enormer Mehrwert für Kunden und Unternehmen gleichermaßen. Was auf den ersten Blick wie eine gelungene Liebesgeschichte klingt, ist oft deutlich komplizierter – und erfordert intensive Integrationsarbeit. Komplexe Produkt-Service-Systeme (PSS) erfordern eine ebenso komplexe Dateninfrastruktur. Diese muss gut integriert sein, insbesondere in Fällen, in denen die Daten nicht zentral auf einer einzigen Plattform gesammelt werden. Im Rahmen der Initiative Gaia-X werden am Fraunhofer IPK dafür zukunftsweisende Lösungen erforscht.

Ob IPS², PaaS oder XaaS: PSS sind integrierte Lösungen, die sich aus Produkten, Dienstleistungen und unterstützender Infrastruktur zusammensetzen und darauf ausgelegt sind, vor allem durch die bereitgestellte Dienstleistung einen Mehrwert zu bieten. PSS sind schon seit geraumer Zeit in den unterschiedlichsten Bereichen unseres täglichen Lebens angekommen, etwa in der Mobilität, beim Wohnen, im Gesundheitswesen oder auch in der Industrie. Wann immer wir einen Carsharing-Service, einen Waschsalon oder eine Streaming-Plattform nutzen, haben wir es mit einem PSS zu tun.

PSS-Lösungen entwickeln sich dabei stetig weiter. Fortschritte im Bereich Sensorik, Internet-of-Things (IoT), 5G, dem »Omniversum« und anderen Technologien ermöglichen die Entwicklung intelligenterer und effizienterer Produkt-Service-Systeme. Digitale Echtzeit-Zwillinge von Maschinen erleichtern beispielsweise die Bereitstellung von Maschinen als Dienstleistung (Machines-as-a-Service) mit verringertem Anbieterrisiko und gewährleisten eine rechtzeitige Instandhaltung und operatives Feedback. Gleichzeitig erzeugen und erfordern immer komplexere Produkt-Service-Systeme auch immer mehr Daten, die ausgetauscht, verarbeitet, umgewandelt und interpretiert werden müssen.

Datenräume als PSS-Infrastruktur

Während die in PSS integrierten Technologien immer intelligenter und fortschrittlicher werden, wirft der Datenaustausch zwischen verschiedenen Akteuren Fragen der Datensicherheit, -souveränität und -konnektivität auf. Viele aktuelle Dienste stützen sich auf zentrale Plattformen zur Verwaltung von Daten und Diensten. Unternehmen zögern jedoch oft, ihre Daten einer solchen Plattform anzuvertrauen. Forschende des Fraunhofer IPK arbeiten daher an einer vielversprechenden Lösung, die die Welt der PSS grundlegend verändern könnte: dezentrale Datenräume.

Datenräume ermöglichen den Austausch von Daten zwischen sich vertrauenden Partnern, die an strenge Standards für die Speicherung und den Austausch von Daten innerhalb eines oder mehrerer Ökosysteme gebunden sind. Ein entscheidendes Merkmal dezentraler Datenräume besteht darin, dass die Informationen an ihrer Quelle verbleiben und nur bei Bedarf mithilfe semantischer Interoperabilität übertragen werden. Jeder einzelne Raum liefert domänenspezifische Daten, zusammen bilden sie dann eine solide Grundlage für ein oder mehrere Ökosysteme. Datenräume ermöglichen es den Beteiligten auch, den digitalen Raum für Dienste und Informationsaustausch zu definieren und zu strukturieren, ohne sich um die Datenhoheit und -sicherheit sorgen zu müssen. Über Schnittstellen können die Beteiligten auf Dienstleistungen oder Datensätze zugreifen, halten gleichzeitig alle Richtlinien ein und gewährleisten vertrauliche Interaktionen.

Feuer löschen mit Datenräumen

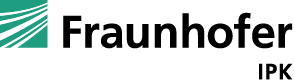

Dieses Konzept ermöglicht es, völlig neue Lösungen als Dienstleistungen anzubieten. Man stelle sich beispielsweise einen Drohnen-Rufdienst vor, der Feuerwehrleute bei Autounfällen und anderen Einsatzszenarien unterstützt. Dieser Anwendungsfall wurde im Projekt Gaia-X 4 AMS erforscht, bei dem über 20 Unternehmen und Forschungsinstitute zusammenarbeiteten, um einen Datenraum für fortschrittliche Mobilitätssysteme zu schaffen.

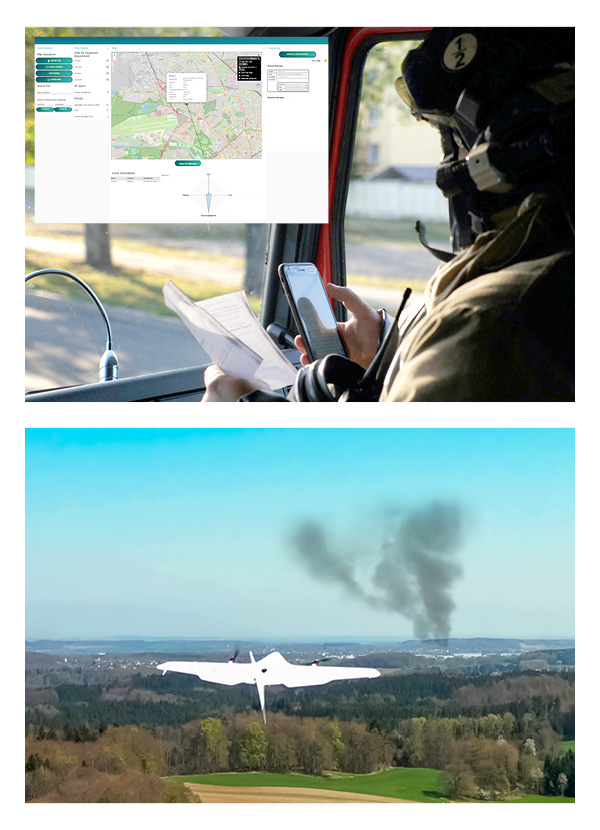

Im Projekt entwickeln Drohnenhersteller eine Flotte von Drohnen, die zur Unterstützung der Feuerwehr angefordert werden können – und am Einsatzort Luftaufnahmen machen, Lagebilder erfassen und diese Informationen über einen Datenraum mit den Feuerwehrleuten teilen. Um die Drohnen des Projektpartners Elektra Solar und anderer Hersteller zu verwalten und die für den jeweiligen Einsatz am besten geeignete Drohne auszuwählen, wurde vom Fraunhofer IPK der »Drone Selection Service« entwickelt. Der Dienst bietet Schnittstellen sowohl für die Feuerwehr als auch für das Drohnenflottenmanagement. Die Feuerwehrleute können Anforderungen für den Einsatz definieren – etwa den Standort, die Kameraspezifikationen und Optimierungsparameter wie Kosten, Ankunftszeit oder Einsatzdauer.

Das System fragt nun bei den Anbietern Drohnen an, die die Einsatzkriterien erfüllen. Der Drone Selection Service bestätigt die Verfügbarkeit einer passenden Drohne und informiert die Feuerwehrleute, sobald die Anfrage bestätigt und die Drohne auf dem Weg zum Einsatzort ist. Die anschließende Kommunikation erfolgt direkt zwischen dem Drohnenanbieter und den Feuerwehrleuten. Sie erhalten ein Token, mit dem sie auf die Echtzeit-Videobilder der Drohne zugreifen und die Kamera nach Bedarf einstellen können, um beispielsweise Wärmebilder anzuzeigen oder gefährdete Personen aus der Luft zu erkennen. Preis- und Positionsdaten der Drohne werden nur zwischen den beteiligten Parteien ausgetauscht, sodass keine zentrale Plattform zur Speicherung von Einsatzdaten erforderlich ist.

Ein Innovationstreiber für die Industrie

Dezentrale Datenräume – ob für die Bestellung einer Drohne, eines Taxis oder einer anderen Art von Dienstleistung – ermöglichen somit neue Geschäftsmodelle, deren Einführung aktuell durch fehlendes Vertrauen oder mangelnde Datensicherheit verhindert wird. Doch das Potenzial für neue PSS, die erst mit entsprechenden Datenräumen möglich werden, reicht noch weiter. Zahlreiche Möglichkeiten in verschiedenen Industriezweigen warten darauf, erforscht und umgesetzt zu werden.

Ein Beispiel ist Aerospace-X für die Luft- und Raumfahrtindustrie: Effizienz und Betriebssicherheit sind hier besonders wichtig und können von der Implementierung von Datenräumen erheblich profitieren. So kann beispielsweise der Echtzeit-Datenaustausch zwischen Flugzeugherstellern, Wartungsdienstleistern und Fluggesellschaften eine rechtzeitige Wartung gewährleisten, Ausfallzeiten reduzieren und den Flugbetrieb optimieren. Dank dezentraler Datenräume bleiben sensible Informationen sicher, während sie gleichzeitig eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten ermöglichen.

Beim Erschließen neuer Ansätze zur Digitalisierung in Industrie und Forschung ermöglicht die Einführung von Datenräumen also neue Geschäftsmodelle und PSS: Von Gesundheit und Medizin bis hin zu intelligenten Städten kann die Integration von Produkten und Dienstleistungen durch sicheren Datenaustausch Innovationen vorantreiben und für Anbieter und Verbraucher gleichermaßen Mehrwerte schaffen. Die Zukunft der PSS liegt darin, die Macht der Daten nutzbar zu machen – und Datenräume sind der Schlüssel dazu.

Das könnte Sie auch interessieren:

- Weitere Artikel zum Thema »Systeme integrieren«

- Was ist ein Product-Service-System?

- Aerospace-X: Ökosystem für Nachhaltigkeit & Kreislaufwirtschaft

- Architekturentwicklung für Product-Service-Systems

- Methodische Entwicklung von Product-Service-Systems

- Potentialbewertung und Zielbild für Product-Service-Systems

- Gemeinsam mehr erreichen [FUTUR-Artikel aus der Schwerpunktausgabe »Daten«]

Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik

Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik