FUTUR: Sicherheit ist ein Schlüsselfaktor beim Einsatz von Ammoniak als Treibstoff. Welche Maßnahmen und Technologien sind notwendig, um den sicheren Betrieb von Ammoniakmotoren an Bord von Schiffen zu gewährleisten?

Rauchenberger:

Ammoniak ist giftig, stark flüchtig und wirkt korrosiv. Er erfordert ein durchdachtes Sicherheitskonzept, denn der Schutz von Crew, Schiff und Umwelt muss oberste Priorität haben. Schon bei der Lagerung und Handhabung beginnt die Herausforderung. Ammoniak kann entweder unter Druck oder bei niedrigen Temperaturen flüssig gehalten werden – beides erfordert speziell ausgelegte Tanks und Leitungssysteme. Um im Störfall ein Austreten zu verhindern, kommen doppelwandige Strukturen mit integrierten Leckage-Warnsystemen zum Einsatz. Und statt Kupfer- oder Zinklegierungen kommen speziell beschichtete oder hochresistente Werkstoffe als Dichtungsmaterialien zum Einsatz.

Ein zentrales Element ist die permanente Gasüberwachung. In Maschinenräumen, Lagertanks und allen sicherheitsrelevanten Bereichen sind hochempfindliche Sensoren verbaut, die schon kleinste Mengen Ammoniak zuverlässig erkennen und automatische Sicherheitsmechanismen auslösen: Kraftstoffzufuhr wird unterbrochen, Abluftsysteme schalten sich ein, gefährdete Zonen werden belüftet oder abgeschottet. So kann im Ernstfall schnell und effektiv reagiert werden.

Pinkernell:

Auch die Kraftstoffversorgung selbst muss auf ein Höchstmaß an Sicherheit ausgelegt sein. Einspritzsysteme sind mit mehrfachen Sicherheitsventilen ausgestattet, um eine unkontrollierte Ammoniakzufuhr zu verhindern. Nach jedem Betrieb wird das System automatisch gespült – meist mit Inertgas wie Stickstoff – um Rückstände zu entfernen. Da Ammoniak zudem schwer zündbar ist, wird großes Augenmerk auf das Brennverfahren und dessen Regelung gelegt, um eine stabile und kontrollierte Verbrennung zu gewährleisten. Natürlich steht auch der Schutz der Besatzung im Fokus. Die Crew muss speziell geschult sein, nicht nur im Umgang mit dem Kraftstoff, sondern auch im Notfallmanagement. Persönliche Schutzausrüstung, Atemschutzmasken mit Ammoniakfiltern, Schutzanzüge und mobile Augenduschen gehören zur Grundausstattung. Jeder Tankvorgang, jede Wartung erfolgt nach festgelegten Sicherheitsprotokollen – begleitet von Notfallplänen und regelmäßigen Übungen an Bord.

Abgerundet wird das Ganze durch internationale Sicherheitsstandards. Der IGF-Code der IMO, der die sichere Nutzung gasförmiger oder niedrigentflammbarer Kraftstoffe regelt, bildet hier den rechtlichen Rahmen. Auch Richtlinien aus SOLAS und MARPOL werden auf die spezifischen Eigenschaften von Ammoniak angepasst, um ein einheitliches Sicherheitsniveau weltweit zu gewährleisten.

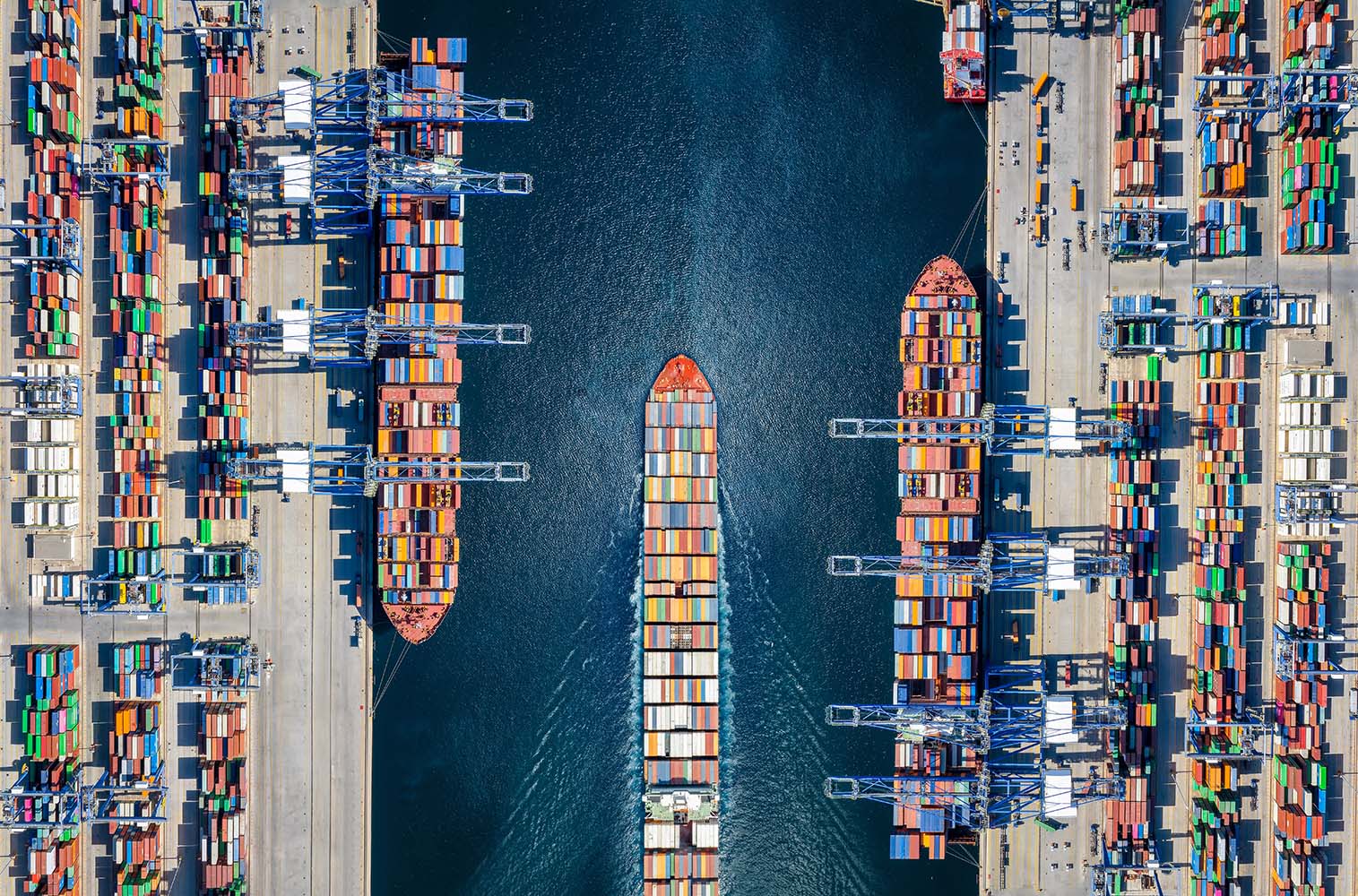

FUTUR: Neben der technischen Entwicklung ist auch die Infrastruktur entscheidend. Wie schätzen Sie die zukünftige Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit von grünem Ammoniak und Methanol als maritimen Kraftstoffen ein?

Rauchenberger:

Da spielen viele Faktoren ineinander. Was sich jedoch klar abzeichnet: Beide Kraftstoffe haben das Potenzial, eine tragende Rolle in der Dekarbonisierung der Schifffahrt zu übernehmen. Der Unterschied liegt vor allem im Zeitrahmen und in den infrastrukturellen Voraussetzungen.

Pinkernell:

Grünes Methanol hat aktuell die Nase vorn, was Verfügbarkeit und Skalierbarkeit angeht. Es kann auf zwei Wegen erzeugt werden – entweder aus Biomasse oder durch die Kombination von grünem Wasserstoff mit CO2 aus industriellen Prozessen. Der große Vorteil: Viele bestehende Produktionsanlagen lassen sich auf diese neuen Quellen umstellen. Das bedeutet, dass Methanol vergleichsweise schnell und in größeren Mengen verfügbar gemacht werden kann – gerade, wenn es politische Unterstützung und klare Nachfrage aus dem Markt gibt.

Ammoniak ist da ein Stück weit komplexer. Die Produktion basiert auf der Synthese von Wasserstoff und Stickstoff – ein etabliertes Verfahren, allerdings mit einem hohen Energiebedarf, insbesondere wenn der Wasserstoff durch Elektrolyse aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden soll. Hier wird der Ausbau der Wind- und Solarenergie zum entscheidenden Engpass. Noch fehlen großindustrielle Anlagen für die grüne Variante, aber weltweit entstehen derzeit zahlreiche Projekte, die in wenigen Jahren erste Mengen liefern könnten.

Rauchenberger:

Methanol ist außerdem bereits heute ein global gehandelter Rohstoff, wird in großen Mengen transportiert und kann mit überschaubarem Aufwand über bestehende Lager- und Bunkersysteme abgewickelt werden. Flüssig bei Umgebungstemperatur, nicht übermäßig toxisch – das macht es zu einem Kraftstoff, der sich ohne grundlegenden Umbau der Hafensysteme einsetzen lässt. Ammoniak hingegen verlangt mehr: geschlossene Systeme, spezielle Sensorik, hohe Sicherheitsstandards. Es wird zwar auch heute schon global bewegt, vor allem in der Düngemittelindustrie, aber für den Einsatz an Bord und in Häfen sind gezielte Investitionen notwendig.

Was die Wirtschaftlichkeit betrifft, sind beide Kraftstoffe derzeit noch teurer als konventionelle Treibstoffe. Doch das wird sich ändern. Je mehr Produktionskapazitäten entstehen, desto stärker greifen Skaleneffekte. Parallel dazu steigen die politischen und regulatorischen Kosten für fossile Brennstoffe – etwa durch das EU-Emissionshandelssystem oder CO2-Steuern. Das verschiebt das Preisgefüge und macht grüne Alternativen zunehmend wettbewerbsfähig.

Methanol wird also kurzfristig schneller zur Verfügung stehen, Ammoniak bringt langfristig große Vorteile mit – etwa durch das Potenzial zur CO2-freien Verbrennung – braucht dafür aber mehr Zeit und Investitionen. Dazu kommen Unterschiede im Anwendungsbereich: In der Personenschifffahrt könnte Methan aufgrund seiner geringeren Toxizität bevorzugt werden. Ammoniak wird hingegen ein großes Potenzial im Gütertransport prophezeit. Bleibt die Erkenntnis: Alternative Kraftstoffe ergänzen sich – und gemeinsam könnten sie den Wandel zu einer emissionsfreien Schifffahrt entscheidend prägen.

Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik

Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik