Innovation auf allen Ebenen

Technologische Innovationen tragen entscheidend zu Volkswirtschaften bei: Bis zu 85 Prozent des Wirtschaftswachstums können sie ausmachen. Die Voraussetzung dafür sind gut fundierte und implementierte Strategien, von den Geschäftsprozessen einzelner Unternehmen bis hin zu den politischen Leitlinien nationaler Innovationssysteme. Denn der durchschlagende Erfolg von Innovationen hängt nicht nur von den Leistungen einzelner Akteure ab. Vielmehr entsteht er durch das optimale Zusammenspiel zwischen Unternehmen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen und der Politik. Auch die strukturellen, kulturellen und finanziellen Rahmenbedingungen einer Region oder eines Landes spielen eine große Rolle. Die Grundlagen für gelungene Innovation werden also auf unterschiedlichen Ebenen gelegt:

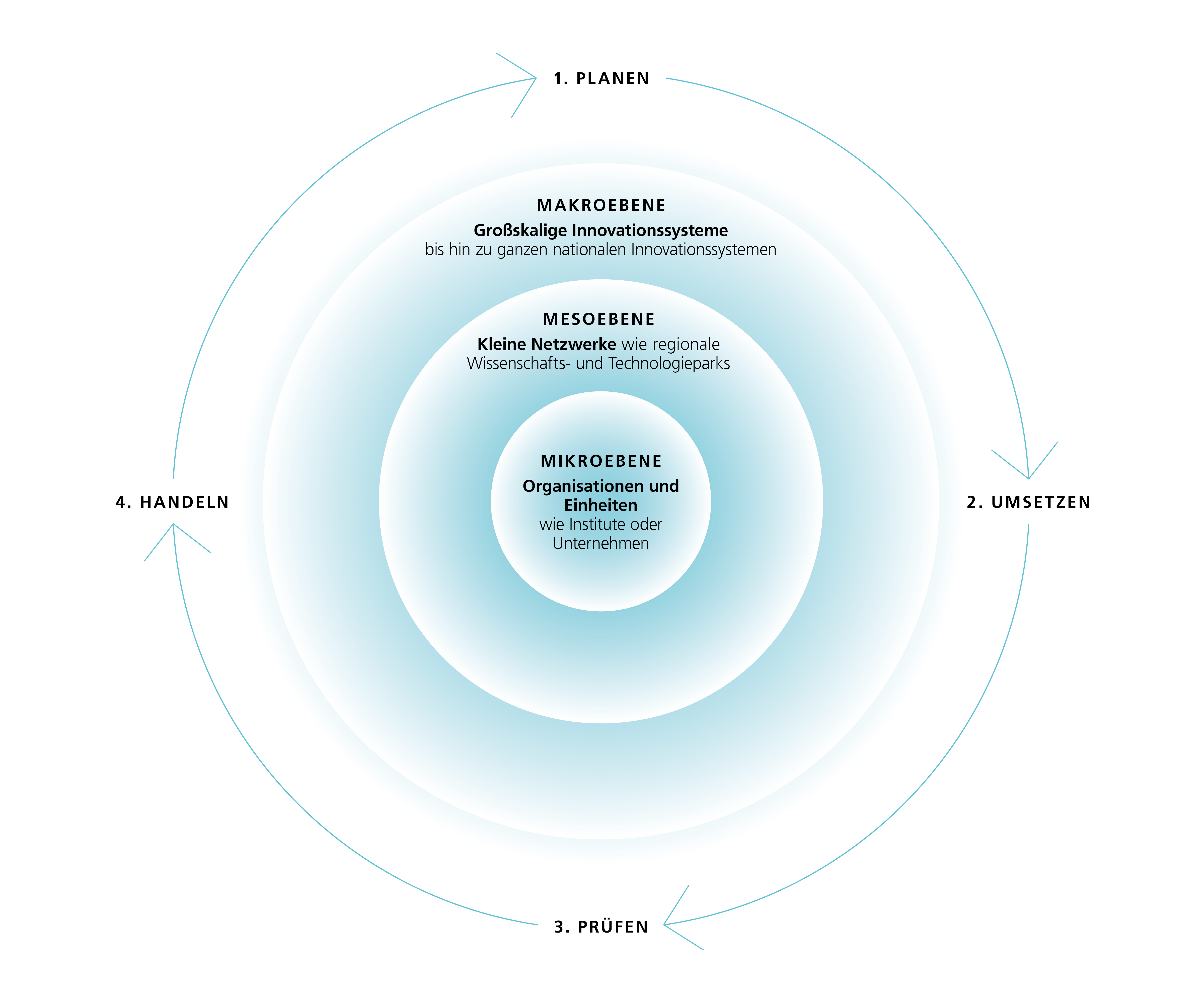

- Die Mikroebene besteht aus Einzelakteuren und kleineren Einheiten wie beispielsweise Unternehmen oder Forschungsinstituten.

- Die Mesoebene enthält Cluster wie beispielsweise regionale Wissenschafts- und Technologieparks.

- Auf der Makroebene finden sich großskalige, also überregionale, nationale Netzwerke oder sogar internationale Player.

Die drei Ebenen der Innovationssysteme stehen nicht unverbunden nebeneinander, sondern lassen sich vereinfacht als ineinanderliegende Schalen verstehen. Bei dieser Betrachtungsweise wird klar, dass die Lösungen und Akteure aller drei Ebenen integriert gedacht werden müssen, um die besten Voraussetzungen für ein innovationsfreundliches Umfeld zu schaffen – egal ob das Zielsystem ein Betrieb, ein Technologiepark oder eine Nation ist. Denn die schönste landesweite Industriepolitik hilft nichts, wenn diejenigen, die die politischen Leitlinien umsetzen sollen, nicht gut dafür aufgestellt sind. Umgekehrt wird ein besonders erfinderisches Start-up nie sein volles Potenzial entfalten können, wenn es nicht auf die Infrastruktur eines gut etablierten Forschungsökosystems zurückgreifen kann.

An dieser systemischen Integration setzen Forschende des Fraunhofer IPK an. Im Kompetenzzentrum Innovationssysteme und -strukturen (CCIS) erarbeiten sie umfassende Systemlösungen, die alle drei Ebenen einbeziehen. Erfahrung haben sie dabei reichlich, das CCIS-Team hat schon viele Projekte unterschiedlicher Größenordnungen betreut. Sie begleiten ihre Partner dabei entlang eines etablierten Prozesses.

Dieser beginnt stets mit einer umfassenden Analyse der aktuellen Situation sowohl in der Region oder dem Land als auch beim Auftraggeber selbst. Ziel ist es, die interne und externe Ausgangslage vollständig zu verstehen. Im nächsten Schritt wird ein Soll-Zustand des Innovationssystems entworfen. Gemeinsam mit dem Auftraggeber entwickeln die Forschenden ein Idealbild der Innovationsstruktur, ob auf Mikro-, Meso- oder Makroebene. Diese Zukunftsvision umfasst alle notwendigen Strukturen, Partnerschaften und Finanzströme sowie inhaltliche Aspekte wie Forschungsthemen und konkrete Forschungsdienstleistungen. Der letzte Schritt ist die Implementationsplanung. Hier wird detailliert festgelegt, wie der Übergang von der aktuellen Situation zur angestrebten Soll-Struktur erfolgen soll. Das Team plant strategische Maßnahmen, die der Partner durchlaufen muss, um den Zielzustand zu erreichen. Diese Maßnahmen werden in eine zeitliche Reihenfolge gebracht, sodass eine konkrete Implementationsroadmap entsteht.

Dieser dreistufige Ansatz stellt sicher, dass alle Ebenen des Innovationssystems integriert betrachtet werden – die beste Voraussetzung für ein innovationsfreundliches Umfeld.

Das könnte Sie auch interessieren:

- Weitere Artikel zum Thema »Systeme integrieren«

- Kompetenzzentrum für Innovationssysteme und -strukturen (innovationssysteme.fraunhofer.de)

Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik

Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik